WILD STYLE1

La mode sauce graffiti

Rarement un mouvement de contre-culture n’aura aussi vite gagné les faveurs du grand public, gagnant en respectabilité au gré des effets de mode. Le « street art » ou art urbain – bien que cette qualification fourre-tout serve à englober à peu près autant de techniques que de créations différentes, nous l’utiliserons ici par souci de simplicité – a depuis longtemps franchi les portes des galeries, comme des artères commerciales.

La légende urbaine veut qu’il soit né dans les rues de New York à la fin des années 60 / début des années 70. Envahissant les wagons et stations de métro, les façades d’immeubles et le mobilier urbain, avant d’attirer l’attention des photographes et des médias, l’art urbain s’est rapidement fait une place de choix dans les galeries d’art (Basquiat ou Futura –qui a aussi utilisé le pseudo Futura2000– exposent dès le début des années 80) – et ce, malgré les réticences de l’époque2.

Rien d’étonnant donc, à ce que des sociétés commerciales aient choisi de s’inspirer du mouvement, à mesure que les œuvres recouvraient les rues du monde entier – quitte, parfois, à les reproduire à l’identique sans le consentement de leur auteur (et pas toujours de bonne foi.) Et les artistes eux-mêmes, aussi non conformiste que soit l’art urbain, peuvent très légitimement être amenés à exercer et monnayer leur monopole sur leurs créations – au-delà de la seule revendication de paternité.

1/ La protection des œuvres d’art urbain : des droits « classiques » à la puissante vague – parfois incontrôlée- des réseaux sociaux

1.1. Parmi le panel de protections qu’offre la propriété intellectuelle, c’est bien entendu le droit d’auteur qui sera l’option privilégiée pour assurer aux auteurs d’œuvres d’art urbain un monopole sur leurs créations. La condition essentielle, pour faire naître cette protection qui ne nécessite ni dépôt ni formalité spécifique (en France et dans les pays signataires de la Convention de Berne, à tout le moins) : il faut que l’œuvre soit originale. On imagine cette condition relativement facilement remplie s’agissant d’œuvres picturales ou artistiques, bien que souvent au cœur des discussions (il est de bonne guerre, lorsque l’on est en défense, de remettre en cause l’originalité d’une œuvre afin de tenter d’écarter le régime de protection)3.

Particularité liée à la nature du street art : certains ont essayé de tirer argument de l’illicéité initiale de l’œuvre (réalisée, souvent, sans autorisation des pouvoirs publics / propriétaires d’immeubles, bien que cela ne soit plus toujours vrai4) pour lui refuser la protection conférée par le droit d’auteur, argument qui ne semble pas pouvoir prospérer – pas plus devant les juges français que les juges américains.

1Le titre est emprunté à un film-documentaire des années 80, relatant la naissance du graffiti dans les rues de New York. Il correspond aussi au nom d’un « crew » de graffeurs du début des années 80, et d’un un style de graffiti : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/187462Le « Junior Council Co-Chair » du Museum of Modern Art de New York aurait par exemple déclaré, en 1980: “The people who graffiti ought to be shot at dawn” (“les graffeurs devraient être fusillés dès l’aube”). La citation figurait, parmi d’autres, sur les murs de l’exposition « City as Canvas » du Museum of the City of New York qui s’est tenue au printemps 2014. Voir le site du musée https://www.mcny.org/exhibition/city-canvas qui permet, aussi, de retrouver une part de l’historique du mouvement

3Sur le sujet de l’originalité, voir par exemple notre newsletter précédente, rédigée par Fabrice Pigeaux : https://www.santarelli.com/nest-pas-auteur-dune-oeuvre-protegee-qui-veut-ou-quand-labsence-doriginalite-vous-rattrape

4 Cette question ne se posera évidemment pas lorsque l’œuvre aura été réalisée de façon tout à fait légale, soit parce les autorisations requises ont été obtenues, soit parce qu’un espace libre a été mis à disposition des artistes. On citera, par exemple, les nombreuses réalisations murales qui jalonnent le 13ème arrondissement de Paris, sous l’impulsion de la galerie Itinerrance en partenariat avec la mairie (voir par exemple : https://www.parisinfo.com/visiter-a-paris/art-et-patrimoine-en-plein-air-a-paris/street-art-quand-l-art-fait-le-mur-paris/du-street-art-au-sud-de-paris), ou encore une portion de la Rue Ordener (Paris 18ème), de la Rue Denoyez (Paris 20ème) etc.

Ainsi :

- les œuvres de l’artiste Space Invader ont été considérées comme originales, et donc susceptibles de protection par le droit d’auteur, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, notamment – et même particulièrement ! – du fait de « la nature des supports urbains des dits carreaux de piscines scellés dans les murs et le choix de leurs emplacements [qui] portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur5

- de même que la fresque d’une « Marianne asiatique » réalisée par l’artiste Combo CK, quand bien même celle-ci a été apposée sur un mur de la rue du Temple à Paris sans autorisation préalable, de façon éphémère, et pourtant disparue au moment de l’action6

Aux Etats-Unis, c’est le propriétaire du site des « 5Pointz », bien connu des amateurs, qui a été condamné à verser réparation aux artistes pour la destruction, en une nuit, des œuvres pourtant réalisées sur sa propriété7.

La licéité de l’œuvre ne semble donc pas être une condition de protection par le droit d’auteur, tout comme son éventuelle illicéité ne devrait pas corrompre sa protection8. Néanmoins, celle-ci peut être sujette à limitation – particulièrement s’agissant du droit moral et de sa composante du droit à la paternité. Le tribunal de Paris notait ainsi, dans l’affaire impliquant la reproduction de la « Marianne asiatique » de l’artiste Combo CK – reproduite sans son autorisation et sans mention de son nom d’artiste dans un clip de campagne politique – que « les oeuvres de « street art » réalisées sans autorisation sur la voie publique sont susceptibles de subir des atteintes à leur intégrité, ainsi qu’au droit à la paternité de leur auteur, sans que leur auteur apparaisse fondé à s’en plaindre »9.

1.2. Par ailleurs, un dépôt à titre de marque de certains éléments / logos / signature etc. pourrait être envisagé, particulièrement lorsque des opérations marketing ou des collaborations sont prévues, ou lorsque des produits de merchandising sont amenés à être crées et commercialisés (par exemple, des produits de papeterie, vêtements, accessoires etc.) Plusieurs artistes ont ainsi franchi avec succès la ligne qui séparait création artistique de la création vestimentaire, à l’instar de Shepard Fairey (ou Obey) qui a lancé la ligne « Obey Clothing » après avoir placardé pendant des années le visage d’André le Géant à travers le monde :

Marque UE n° 008330698

Hors volonté d’exploitation commerciale, le droit des marques ne pourra cependant pas venir palier à une absence de droit d’auteur ou même à un droit d’auteur non exercé / expiré, la volonté de sauvegarder son anonymat / de ne pas révéler qui est l’auteur des œuvres et/ou une absence totale de volonté d’exploitation comme indication d’origine de produits ou services (Banksy en a récemment fait les frais10.)

1.3. Pourquoi ne pas envisager, également, de rechercher la responsabilité civile du tiers qui reproduirait une œuvre d’art urbain sans l’autorisation de son auteur ? Pour exemple, l’artiste Space Invader avait obtenu réparation sur ce fondement, alors que la contrefaçon n’avait pas été retenue, pour l’utilisation de pictogrammes rappelant ses œuvres dans le showroom PEUGEOT des Champs-Elysées11.

L’artiste Futura, qui a déposé une action en contrefaçon à l’encontre de The North Face en janvier dernier devant les tribunaux californiens12, invoque lui aussi non seulement ses droits d’auteur, mais également des faits de concurrence déloyale, alors qu’il a lui-même conclu de nombreux partenariats avec des marques variées :

Cela implique, néanmoins, non seulement de pouvoir identifier les éventuelles usurpations (ce qui n’est pas toujours aisé, hors grosses opérations promotionnelles / visibilité commerciale) et pour l’artiste, d’agir sous son véritable nom quitte à compromettre son anonymat, alors qu’il est courant, voire nécessaire dans le milieu de l’art urbain (bien qu’en France les décisions de justice disponibles en ligne soient soumises à anonymisation préalable).

10Les décisions concernant les marques de Banksy sont notamment commentées dans notre précédente newsletter, rédigée par Isabeau Harretche : https://www.santarelli.com/on-hasarde-de-perdre-en-voulant-trop-gagner-ou-quand-les-deposants-se-font-rappeler-que-la-mauvaise-foi-a-ses-limites-meme-surtout-en-droit-des-marques/

11Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 3ème section, 14 novembre 2007, RG n° 06/12982.

12Leonard McGurr, professionally known as Futura v The North Face Apparel Corp., Case No 2:21-cv-00269, US District Court for the Central District of California, assignation datée du 12 janvier 2021.

1.4. Enfin, les artistes ont aujourd’hui à leur disposition un outil non négligeable : les réseaux sociaux. D’un point de vue juridique, leur utilisation pourra parfois contribuer à l’établissement de la preuve (voir plus bas), mais c’est surtout d’un point de vue pratique qu’ils ont leur importance. Leur usage répandu permettra certainement aux artistes, dans un nombre croissant de cas, non seulement de gagner en visibilité mais également de plaider leur cause directement auprès du public et/ou d’attirer l’attention des utilisateurs indélicats de leurs œuvres, leur offrant ainsi un moyen de pression qui peut, parfois, aider à obtenir gain de cause.

The North Face a par exemple d’ores-et-déjà annoncé que l’usage du logo associé à sa ligne « FutureLight » allait être arrêté13, et des appels au boycott d’H&M avaient vu le jour après qu’un mural de l’artiste Revok ait figuré en arrière-plan de l’une de ses campagnes de publicité (le groupe avait contre-attaqué en invoquant l’illégalité de l’œuvre réalisée, avant qu’un accord ne soit trouvé entre les parties14) :

15Photographies d’illustration de l’article paru dans le Journal des Arts, voir https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/fin-de-conflit-entre-le-street-artiste-revok-et-le-groupe-hm-139272

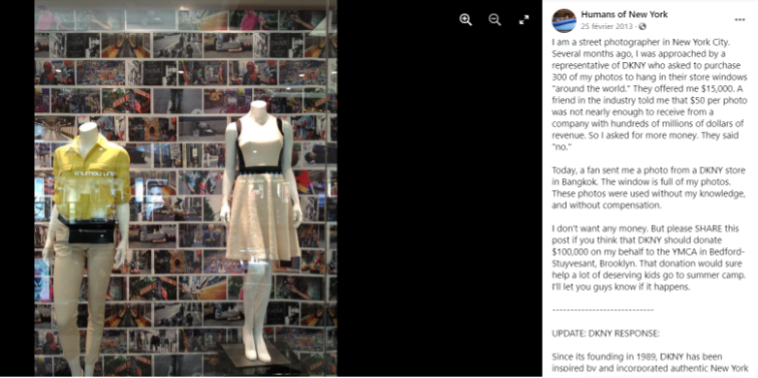

Parfois, c’est même la communauté fédérée par l’artiste au moyen des réseaux sociaux qui va l’alerter d’une utilisation litigieuse de ses œuvres. C’est ainsi qu’en février 2013, le photographe Brandon Stanton, connu pour ses photographies de rue publiées sur son blog « Humans of New York », apprend par l’intermédiaire de l’un de ses fans, que la marque DKNY utilise des centaines de ses photographies, sans son accord, dans la vitrine de l’une de ses boutiques à Bangkok. Il s’en est ouvert dans une publication Facebook, appelant ses fans à faire pression sur la marque, qui a rapidement réagi :

2/ Les exceptions à cette protection

2.1 Aucun droit de propriété intellectuelle n’étant absolu, il existe bien entendu des exceptions à la protection des artistes d’art urbain, parmi lesquelles – outre les exceptions usuelles au droit d’auteur qui s’appliquent – ce que l’on nomme communément « la liberté de panorama ».

L’article L. 122-5 du CPI, qui liste les exceptions aux droits patrimoniaux des auteurs, a en effet été modifié par l’ajout d’un alinéa 11 visant « Les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial. »

Cet alinéa a parfois été qualifié ces dernières années d’« exception Instagram », parce qu’il autorise la prise de photo par tout un chacun, et leur publication sur Internet (en particulier sur ce réseau social), des œuvres d’art, œuvres architecturales, et donc également des œuvres d’art urbain, qui figurent dans l’espace public. A ce titre, le Tribunal de grande instance de Paris a récemment appliqué cette exception à un clip politique diffusé au cours de la campagne des élections municipales de 2020, clip dans lequel apparaissait une fresque de l’artiste Combo CK, à partir d’images tournées lors de manifestations (et ce, malgré le fait que le montage vidéo avait permis une mise en exergue de l’œuvre par ailleurs, parmi une succession de différentes représentations de figures de « Marianne », ce qui pourrait paraître contestable)17.

17Tribunal de grande instance de Paris, 3ème chambre 1ère section, 21 Janvier 2021, RG n° 20/08482

Bien sûr, avant l’ajout de cet alinéa 11 à l’article L. 122-5, les juges français avaient déjà eu la discrétion d’appliquer la théorie empirique dite de « l’arrière-plan », par laquelle la représentation d’une œuvre située dans un lieu public, lorsqu’elle est accessoire au sujet traité, échappe à la contrefaçon 18 . Le parallèle pourrait être fait avec l’exception au copyright américain dite « de minimis », qui est appliquée lorsqu’une œuvre apparaît de façon secondaire au sein d’un autre ensemble. C’est cette défense qui a notamment été soulevée par la société Mercedes, lorsque des street artistes lui ont reproché d’avoir reproduit leurs fresques dans une série de photos promotionnelles postées sur les réseaux sociaux (les images ont depuis été supprimées du compte Instagram de Mercedes) :

Le droit américain prévoit également une exception spécifique, dite du « fair use », qui permet d’opérer une balance entre le droit d’auteur et d’autres droits, tels que la liberté d’expression ou d’information – comme le permettent aussi les exceptions de l’article L. 122-5 du CPI, bien que l’exception de « fair use » puisse souvent être perçue comme plus souple et malléable que nos exceptions françaises.

2.2 L’ensemble de ces exceptions se heurte cependant à une limite : l’usage commercial des œuvres reproduites (voire parfois, de la bonne foi). Parmi les dossiers rendus publics, mais ayant fait l’objet d’une transaction, on peut notamment citer :

- les accusations de contrefaçon portées par les artistes Reyes, Steel et Revok à l’encontre de Roberto Cavalli, lesquels reprochaient à la marque d’avoir reproduit à l’identique de larges parts d’un mural réalisé à San Francisco, sur plusieurs articles de sa collection « Graffiti Girls », en 2014 :

Un des visuels comparatifs présenté sur le site The World’s Best Ever19

• ou celles de l’artiste RIME, qui reprochait à Moschino et son designer Jeremy Scott la reproduction de son graffiti-signature sur un costume et une robe de la collection Automne/Hiver 2015 (portés notamment lors du MET Gala) :

Visuels du logo-signature de RIME et des créations de Moschino, tels que figurant dans l’assignation de l’artiste

• ou encore celles de l’artiste Julian Rivera, dans une action initiée à l’encontre de la chaîne de grande distribution Walmart et l’animatrice télé Ellen DeGeneres, qui avaient collaboré pour produire une ligne de vêtements arborant une imitation de son logo-signature « love » :

Visuels comparatifs du logo-signature de Rivera apposé sur des vêtements (ligne du haut) et de la ligne Walmart créée en collaboration avec E. DeGeneres (ligne du bas), tels que figurant dans l’assignation de l’artiste

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, tant, malheureusement, les exemples sont légion.

3/ Les bonnes pratiques : la check-list des artistes, des propriétaires et des sociétés utilisatrices

A présent, concrètement : quelles conclusions en tirer ? quelles sont les éventuelles bonnes pratiques à adopter ?

3.1. Pour les artistes : même si cela peut vous sembler contraire à vos principes, soyez matérialistes. Il faudra éviter l’écueil de l’absence de préservation de preuves datées, nécessaires pour établir la titularité / paternité des droits, voire l’originalité. Il vous incombera en effet de prouver les droits auxquels vous prétendez, ce qui implique de pouvoir démontrer de façon certaine que vous êtes bien l’auteur de l’œuvre et qu’elle est le résultat de votre processus créatif propre. En pratique, cela passe par la conservation de vos cahiers de croquis, photos et recherches préparatoires, qui peuvent parfois comporter une date de façon électronique. L’envoi de certains dessins par voie postale recommandée, sans ouverture du pli, peut aussi permettre de préserver la preuve avec date certaine.

Enfin, les réseaux sociaux peuvent ici encore avoir leur importance : des posts Instagram datés et dans lesquels l’artiste Combo CK était identifié ont ainsi été considérés comme probants (combinés à des croquis, photos etc.) pour démontrer la paternité de l’artiste, qui était remise en cause par la partie adverse :

Capture écran du post Instagram de @gaelic69 cité dans le jugement

3.2. Pour les propriétaires du/des support(s) matériel(s) : pas de précipitation. Il vous faudra affronter l’épineux problème de la balance qui s’opère entre votre propriété matérielle (immeuble, mur etc.) et la propriété immatérielle de l’auteur sur son œuvre. On l’a vu, les juges n’écarteront pas les qualifications pénales de dégradation de biens au motif qu’une œuvre est originale / protégeable par le droit d’auteur et la décision de janvier dernier, dans l’affaire « Combo CK » est encore venue dire que le droit moral de l’artiste, dans une certaine mesure, pouvait être limité. Vous ne devriez pas avoir la possibilité, cependant, d’exploiter commercialement une œuvre qui aurait été ainsi réalisée, quand bien même Banksy serait volontairement venu poser ses pochoirs dans votre jardin. Quant à l’idée de nettoyer/effacer de votre mur la création non autorisée, nous vous invitons à étudier avec soin la problématique de la qualification de l’œuvre et de l’identité de son titulaire (et à prendre contact avec nous.)

3.3. Pour les sociétés utilisatrices : soyez « fair ». Il va presque sans dire que la situation la plus sûre est de vous assurer du processus créatif suivi par vos équipes en interne, et d’obtenir le consentement de l’artiste dont vous souhaitez utiliser le travail. L’accès à des plateformes telles que les réseaux sociaux, aujourd’hui expose au risque de « bad buzz », d’appels au boycott et presque toujours, à un arrêt de commercialisation des produits incriminés ainsi que le plus souvent, des excuses publiques. Une collaboration pensée en amont permettra non seulement d’en assurer la sécurité juridique, mais également une promotion par-delà vos propres réseaux, l’artiste lui-même s’impliquant le plus souvent.

19Voir leur article complet et autres visuels comparatifs sur http://theworldsbestever.com/2014/08/29/go-getem-boys/

Notre cabinet reste bien sûr à votre entière disposition pour vous assister sur ces problématiques très sensibles.

Nelly Olas est Conseil en Propriété Industrielle. Avant de rejoindre le cabinet Santarelli en 2015, elle a exercé en tant qu’avocate – admise aux barreaux de Paris et de New York. Elle cumule plus de 10 ans d’expérience, et est titulaire d’un D.E.A. en droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle de l’Université Paris 2 – Assas, ainsi que d’un LL.M. en Propriété Intellectuelle de l’université Cardozo, située à New York.