Il est des ‘rebranding’ voulus, réfléchis, anticipés, qui découlent d’une véritable stratégie marketing/d’entreprise. Mus par la volonté de faire évoluer, rafraîchir ou dépoussiérer une identité visuelle et commerciale ou, dans certaines circonstances, de se débarrasser d’une image négative, les repositionnements stratégiques de marques/d’entreprises répondent à des motivations diverses et variées.

Il est d’autres situations dans lesquelles ce sont des contextes sociaux, culturels, politiques ou l’évolution des mœurs, la prise de conscience qui interrogent les marques/entreprises sur leur identité (verbale et visuelle) et qui provoquent, parfois sous l’effet de polémiques, des ‘rebranding’ « subis ».

Des contextes sociaux et politiques à l’origine du re-branding des marques

Prenons quelques exemples rencontrés ces dernières années et relayés plus ou moins abondamment par la presse.

Uncle Ben’s, le cas le plus connu

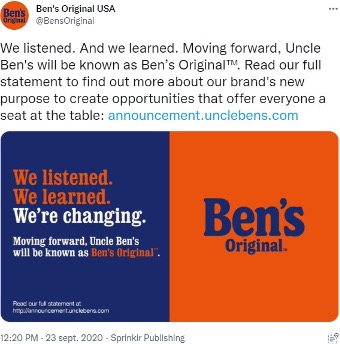

Accusée de véhiculer des stéréotypes à l’endroit des Afro-Américains et après plusieurs mois de réflexion, le tout sur fond de polémique, le groupe Mars a décidé que le ‘temps était venu’ de faire évoluer la marque « Uncle Ben’s », y compris son identité visuelle.

Rebaptisée « Ben’s Original » en 2020, la marque a également choisi d’abandonner, sur les paquets de riz, l’image d’un visage d’un Afro-Américain âgé, qui pouvait évoquer les plantations de riz exploitées grâce aux esclaves.

« We listened. We learned. We changed » a communiqué la marque sur son site Internet et sur les réseaux sociaux.

Ce sont donc plusieurs aspects de son identité qui ont été impactés par ce changement ; le mot « Uncle » et le visage qui identifiaient la marque sur les ‘packaging’ disparaissent ; reste cependant la couleur orange des emballages et, surtout, le nom « Ben’s ».

Sur un plan plus juridique/IP, la question se pose de savoir si la renommée/notoriété qui était (reste ?) attachée à la marque « Uncle Ben’s » en tant que telle se ‘transportera’ de facto à la marque ‘Ben’s Original’.

Certes, ce qu’on peut considérer ou percevoir comme l’élément distinctif et essentiel de la marque « Uncle Ben’s », à savoir « Ben’s », est repris dans la nouvelle marque « Ben’s Original », dans une position dominante.

Néanmoins quelle part occupait réellement le mot « Uncle » dans le degré de distinctivité (acquis par l’usage) et la renommée attachée à la marque « Uncle Ben’s » ?

Par ailleurs, l’usage de la dénomination « Ben’s Original » sera-t-il considéré comme un usage sérieux – ‘sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif’ – de la marque « Uncle Ben’s » ?

Autre question prospective : pourrait-on imaginer un jour le titulaire de ces marques expliquer devant un Office ou un Tribunal, pour se défendre dans le cadre d’une hypothétique action en déchéance pour défaut d’usage sérieux, que le non-usage de la marque « Uncle Ben’s » est dû à un « juste motif » ?

Cela dit, l’argument serait aussi léger qu’audacieux.

De « Aunt Jemina » à « Pearl Milling Company »

Outre-Atlantique, dans le climat suscité par les manifestations ‘Black Lives Matter’ à la suite de la mort de George Floyd, une autre entreprise a décidé en 2020 d’abandonner l’image et le nom d’une marque de bouteilles de sirop d’érable et de préparations pour pancakes qui existait depuis la fin du XIXème siècle : «Aunt Jemina», incarnée par le visage d’une femme noire.

En février 2021, PepsiCo a annoncé le nouveau nom/logo de la marque « Pearl Milling Company ». Contrairement au rebranding de « Ben’s Original », il ne reste plus rien de l’ancienne marque, pas même le nom « Jemina ».

D’autres rebranding post-polémiques/controverses, pour certains plus inattendus, ont été observés ces dernières années, notamment sous la pression des médias et des réseaux sociaux.

La question de l’appropriation culturelle

Le secteur de la mode

Kim Kardashian et sa marque « Kimono »

En 2019, la star de téléréalité américaine, Kim Kardashian, avait imaginé appeler sa marque de sous-vêtements « Kimono », faisant de ce nom un jeu de mots sur son prénom « Kim ». C’était sans compter sur les critiques des internautes l’accusant ‘d’appropriation culturelle’.

Le maire de Kyoto lui-même ayant écrit une lettre demandant à Mme Kardashian de reconsidérer sa décision d’utiliser le terme « Kimono » pour désigner sa marque :

(Je) vous demande de reconsidérer votre décision d’utiliser le nom Kimono pour votre marque. […] Le Kimono est une robe traditionnelle façonnée par les richesses de notre histoire et de notre nature. […] Nous sommes inquiets de la diffusion d’une mauvaise compréhension de ce qu’est le kimono en raison de la puissance d’influence de Mme Kardashian.

Ce genre d’écueil peut, aussi bien sur un plan marketing que juridique, parfois être difficile à anticiper. Alors à quel niveau doit-on placer ce type de questionnement ?

En matière de PI, imaginerait-on, dans le cadre d’une étude sur la validité/licéité d’une marque, en particulier sous l’angle de l’atteinte à l’ordre public, émettre des réserves quant à l’acceptabilité/la faisabilité d’un projet de marque tel que « Kimono », au motif que l’adoption/l’usage relèverait possiblement, à une date donnée, d’un phénomène d’appropriation culturelle ?

Le point de droit, pour certains praticiens, sera loin d’être évident.

En tout état de cause, le fait qu’une marque puisse sans encombre passer entre les mailles d’une phase d’examen et être acceptée à l’enregistrement par un Office ne suffit sans doute plus à la considérer comme étant définitivement ‘hors de cause’ du point de vue de l’ordre public/des bonnes mœurs, tant ces notions peuvent être mouvantes et sujettes aux évolutions sociales, culturelles, idéologiques et politiques.

« Les vices d’autrefois sont devenus les mœurs d’aujourd’hui » affirmait Sénèque ; les mœurs d’autrefois peuvent également devenir les vices d’aujourd’hui, pourrait-on ajouter.

Toujours est-il, pour revenir à notre illustration, que Mme Kardashian a finalement renoncé à baptiser sa marque de sous-vêtements du nom du vêtement traditionnel japonais, la contraignant ainsi à un rebranding ‘forcé’.

Les polémiques sur l’appropriation culturelle, notamment dans le domaine de la mode, se multiplient ces dernières années.

Le sujet de l’inspiration, avec Kris van Assche, Directeur artistique de Berluti

Dans l’industrie de la mode, les arts indigènes et les motifs ethniques sont des sources d’inspiration courantes. Le Directeur artistique de Berluti, Kris van Assche, tentait de se justifier il y a quelques années, répondant aux attaques sur l’appropriation culturelle, avoir fait ses études à l’académie d’Anvers « où l’on apprend à s’inspirer des cultures », ajoutant qu’il « n’y a rien de honteux à cela ».

Le sujet, en matière de PI, est davantage celui de ‘l’inspiration’ que celui de la ‘honte’ qu’elle est susceptible de provoquer.

Le problème réside dans le fait que la majorité des gens considèrent, sans doute trop facilement, que les arts indigènes, motifs ethniques, etc. appartiendraient naturellement au domaine public et pourraient donc être librement et largement utilisés comme sources d’inspiration, voire même purement et simplement copiés. Or il n’y a parfois qu’un pas entre ‘l’inspiration’ et l’usurpation » et le ‘détournement’.

C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs décennies, les pays ainsi que les organisations internationales/régionales tentent de trouver des moyens de mieux protéger certaines expressions et les connaissances culturelles des communautés autochtones et locales, transmises de génération en génération et qui font partie de leur identité et de leur patrimoine. Ce sont les traditions, l’Histoire, le patrimoine et même parfois l’honneur même de communautés ancestrales qui sont en jeu et cela va bien au-delà de la propriété intellectuelle.

Le secteur de l’agroalimentaire également concerné

Ces sujets ne touchent pas que l’industrie de la mode.

Dreyer’s Grand Ice Cream et ses « Eskimo Pie »

Dans un autre registre, en 2020, accusée de véhiculer des stéréotypes et clichés jugés racistes ou tout au moins offensants, l’entreprise américaine Dreyer’s Grand Ice Cream, qui commercialisait les « Eskimo Pie » (des bâtons de glace de vanille enrobée de chocolat), a dû repenser sa stratégie marketing/de communication.

Le nom « Eskimo Pie », comme l’illustration sur l’emballage – un petit garçon aux cheveux noirs, vêtu d’une parka – font référence aux populations vivant à la limite de l’Arctique, sur les continents nord-américain ou européens. Les appellations « esquimaux » ou « Eskimo » désignent plusieurs populations différentes : Inuits et Yupiks. Or eux- mêmes n’emploient jamais ces termes.

Dans le passé, les non-Inuits ont imposé leurs noms pour nous désigner et renommer nos territoires, à la place de ceux centenaires que nous utilisions.

Déclarait Natan Obed, un leader de la population inuite canadienne en 2015. C’est ainsi que la marque « Eskimo Pie », près de cent ans après sa création, est devenue « Edy’s Pie » en 2020.

Prévenir les écueils via la sensibilisation et la documentation

Toutes les situations d’usage de marques/signes controversés ne conduisent pas systématiquement à des rebranding/refontes complètes d’identité visuelle/commerciale. Le fait est que les seules ou principales réponses apportées à ce genre de problèmes, de la part de la plupart des marques, consistent en des ‘excuses’ post-bad buzz.

Aussi doit-on imaginer/renforcer certains réflexes afin d’anticiper au mieux les situations de ce type, notamment par un travail de documentation (collecte d’informations sur les dénominations recherchées ou les logos/motifs envisagés), par la formation/sensibilisation des équipes créatives/marketing aux problématiques PI, se demander d’où vient ‘l’inspiration’ et où est la limite entre ‘l’inspiration’ et le ‘détournement’, vérifier les législations/règlementations locales ainsi que les éventuels droits voisins, vérifier au mieux s’il y a des communautés qui pourraient – au regard d’un signe (nom/logo/motif) – émettre potentiellement des réclamations, s’interroger sur l’évocation d’un signe/d’une marque au regard des contextes politiques/sociaux/culturels/religieux contemporains et, enfin, rechercher les moyens (négociations, accords, collaborations, etc.) d’anticiper les problèmes potentiels.

En tout état de cause, ces phénomènes ont des impacts évidents en matière de propriété intellectuelle et nous invitent à repenser nos analyses et schémas stratégiques, en particulier en matière de protection, d’obtention/extension de droits, en y intégrant de ‘nouvelles’ réflexions ou du moins en les réactualisant au gré des évolutions historiques, culturelles et sociales.

Ces réflexions se situent aussi bien en amont, lorsqu’il s’agit d’analyser de manière embryonnaire la validité/licéité ou la disponibilité d’un nom, d’un logo, d’un motif, d’une œuvre avant de lancer un projet, qu’en aval, lorsqu’il s’agit par exemple de revoir totalement ou partiellement l’identité visuelle/verbale/commerciale d’une entreprise/marque.

Nombre de questions se posent dans ce premier cas, en fonction des contextes, notamment celle de savoir ce qu’il adviendra des droits/marques qui ont vocation à ne plus être exploités et qui, à terme, sont susceptibles de disparaître faute de pouvoir en démontrer un usage sérieux.

Ceci étant, la protection de tels signes n’est pas aisée. Selon la formule traditionnellement retenue, leur enregistrement n’est possible que s’ils « divergent de façon significative de la norme ou des habitudes du secteur ». Au surplus, pour les juridictions, le consommateur ne perçoit pas spontanément ces signes comme une marque potentielle/un identifiant de l’origine des produits ou services marqués, à la différence d’un mot ou d’un logo. Il est donc objectivement plus difficile pour de tels signes de pouvoir constituer des marques valides.

Mai 2020

Notre expertise à votre service

Vous êtes à la recherche de nouvelles marques ? Vous gérez actuellement des portefeuilles de marques et vous souhaitez les auditer ?

Vous vous confrontez à des polémiques en lien avec l’histoire de votre marque ?

Notre cabinet se tient à vos côtés pour vous accompagner.